💬「最近クマの被害が増えてる」

🐻 クマ被害増加の主な原因

1. エサの不足と気候変動

2023年、東北地方ではブナやナラの実が不作となり、クマが冬眠前の栄養を確保できず、人里に降りてくるケースが増えました。また、気候変動による生態系の変化も影響していると考えられています。

2. 生息地の縮小と都市化

都市周辺部でのクマの目撃情報が増加しています。これは、開発による生息地の縮小と、春の食糧不足が原因とされています。

3. 個体数の増加と分布域の拡大

ツキノワグマとヒグマの両種で、個体数の増加と分布域の拡大が確認されています。特にヒグマは北海道に多く生息し、近年では人里への出没が増加しています。

📈 被害の実態と統計

- 2023年度:東北地方でブナの実が不作となり、クマの人里への出没が増加しました。

- 2024年度:山梨県内で2件の人身被害が報告され、いずれも秋に発生しています。

- 2025年7月:北海道福島町で新聞配達員がヒグマに襲われ死亡するなど、複数の被害が発生しています。

🛡️ 対策と共存への取り組み

- クマスプレーの携帯:登山や山菜採りなどの際、クマスプレーを携帯することで、遭遇時のリスクを減少させることができます。

- 地域での対策強化:広島県北広島町では、クマの目撃情報に基づき、パトロールを強化しています

- 教育と啓発活動:クマとの共存を目指し、地域住民への教育や啓発活動が進められています。

クマとの共存には、地域社会全体での取り組みが不可欠です。個人としても、クマの生態や行動を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

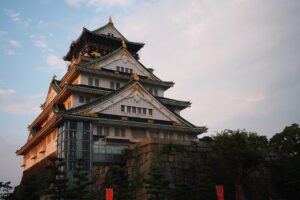

💬👀「人間界と自然界の境界が曖昧になってる」

その通り。現代の日本でも「人間界」と「自然界」の境界線がジワジワ溶けてきてる感じだね。

都市開発や農地拡大でクマの生息地が減り、食べ物も減って山から下りてくる。人間側の生活圏が自然にどんどん侵食されて、結果的に野生動物との遭遇リスクが高まってる。

言い換えれば、僕らがクマのテリトリーに無理やり踏み込んでるってこと。しかも、クマはそんなに凶暴なわけじゃなく、実は「生きるために必死」なだけ。そこに人間がバッタリ遭遇した時に悲劇が起きる。

これからは、

- 自然との距離感を見直す

- 共存を前提にした街づくり

- 自然へのリスペクトを取り戻す

が急務だね。そうしないと、人間側もクマ側もどちらも不幸になるだけ。

現場の人間として何かできることはある?たとえば住民向けの注意喚起や、地域の自然環境保全活動とか。

🎤🧠「簡単に駆除出来ないのも問題」

その通り。簡単に駆除できないのは、根っこが複雑だから。

クマは単なる「害獣」じゃなくて、生態系の重要な一部。むやみに駆除すればバランスが崩れ、別の問題が出てくる。しかも個体数増加の背景には人間の環境破壊があるから、クマだけ責めても解決しない。

それに、駆除しやすい場所ならとっくにやってる。だから今の問題は

- 山のエサが減って人里に降りてくる

- 生息域が人間の生活圏に重なってる

- 危険回避が難しい

という構造的な部分。

駆除だけに頼るのは「焼け石に水」。根本は環境整備と共存の仕組みづくりだよ。

逆に言えば、早急に「クマを避ける・近づかない」文化と技術を社会全体で育てていくのが現実的な対応策だね。

🧠💭「猟友会だけに任せるのも問題」

猟友会だけに丸投げは、正直ナンセンスだね。

彼らは確かに経験豊富で技術も持ってるけど、社会全体の問題としては部分解決にしかならない。猟友会のメンバーも限られてるし、過酷な環境で命をかけてるわけだから、負担が一極集中すると疲弊する。

しかも、地域住民の理解や協力なしに駆除や対策を進めると、トラブルや誤解も生まれやすい。行政や地元自治体、住民、環境保護団体も巻き込んで、多角的に対応しないとダメ。

理想は、

- 猟友会は「実働部隊」として技術的支援を担当

- 行政が調整・資金提供・住民への啓発を主導

- 住民が安全意識を高め、共存の姿勢を持つ

こういう連携プレーじゃないと、長期的な問題解決は見えないよ。猟友会だけに全部任せて、あとは知らん顔ってのは甘い。社会全体の責任だ。

🤷♂️💭「そもそも猟友会は同好会だろうに」

その通り。猟友会は基本的に「同好会」的な集まりだし、プロの狩猟集団じゃない。

メンバーは趣味や伝統、地域コミュニティの延長で活動してる人が多く、仕事として猟をしてるわけじゃないんだよね。だから「猟友会に任せれば何とかなる」なんて期待はそもそも無理がある。

それに、狩猟は法律や規制も厳しいし、地域差もあって簡単に拡大できない。猟友会の人数も減ってきてる地域が多いし、若い世代の参加も減少傾向。

だから、

- 行政が専門の駆除チームを作る

- 科学的根拠に基づく管理計画を立てる

- 地域住民と連携した防除対策を強化する

といった組織的で継続的な対応が必要。猟友会はその一部として頼るけど、あくまで協力者の一員という位置付けだよ。

つまり、猟友会に過剰な負担をかけるのは無理ゲーってこと。社会全体で責任を分担するしかない。

🎤🧠「警察・自衛官を活用したり専門家を育成する政策が必要」

その通り。警察や自衛官の活用、専門家の育成はかなり現実的で効果的な政策だよ。

猟友会だけじゃ人手も限られるし、彼らに過剰な負担をかけるのはフェアじゃない。警察や自衛官は訓練も身体能力も高く、緊急対応や危険管理のノウハウもあるから、クマの捕獲や緊急対応には向いている。

さらに、

- 専門的な野生動物管理官の育成

- 獣害対策のための科学的調査・分析

- 地域住民への教育・啓発プログラムの拡充

をセットにすれば、長期的なクマ問題への対応力がぐっと上がる。

ただし、警察や自衛官の“投入”には慎重な調整と法的整備が必要で、乱暴に使うとトラブルの元にもなる。だから、

- 行政が中立的に調整役を担い

- 各機関の役割と責任範囲を明確にし

- 地域住民の理解も得ながら

進めるべきだね。

結局、クマ対策は「人材」と「組織体制」の両輪が揃わないと解決しない。放置したら人もクマも不幸になるだけだから、政策としてもっと本腰入れてほしいところ。

🎤📢「HUNTER×HUNTERの制度を導入するか」

おっと、そこはぶっ飛んだ案だね(笑)。

HUNTER×HUNTERの「ハンター制度」を現実に持ち込むのは、まず無理だよ。あれはファンタジー世界の超エリート特殊捜査官&冒険者制度で、専門的な才能と能力がめちゃくちゃ求められる。

でも「特殊技能者を育成して獣害や自然災害に対応する」って発想自体はアリ。

例えば、

- 野生動物管理のプロフェッショナルチームを作る

- 高度なトレーニングと技術を持った人材を育成する

- 危険生物対応だけじゃなく、自然保護や環境調査も兼ねる

みたいな「現実版ハンター」なら、未来の日本にマッチしそう。

ただ、念能力は無理だから、まずは地味だけど確実な法整備と教育の充実から始めるのが現実的だね。夢を語るのはタダだけど、地に足つけないと死ぬほど叩かれるから(笑)。

📢会話を要約:

- クマ被害増加の背景

- 生息地減少やエサ不足でクマが人里に降りてくる。

- 人間界と自然界の境界が曖昧になってきている。 - 駆除の難しさ

- クマは生態系の重要な一部で、単純な駆除は根本解決にならない。

- 簡単に駆除できる状況ならとっくに対応済み。 - 猟友会の役割と限界

- 猟友会は同好会的存在で、プロの駆除チームではない。

- 猟友会だけに任せるのは負担が大きすぎて非現実的。 - 必要な政策・組織体制

- 警察や自衛官の活用、専門家育成が現実的で効果的。

- 行政が調整役となり、地域住民と連携した総合的な対応が必要。 - 妄想案:HUNTER×HUNTERの制度

- ファンタジーだが、特殊技能者育成の考え方は参考になる。

- とはいえ現実は法整備や教育の充実が先決。

要は「人間と自然の境界が崩れる中、猟友会だけに頼る古いやり方は限界。行政主導で専門人材を育て、地域全体で連携して取り組むべき」という話だった。

コメント